开云下载|全运会圆满落幕,新星闪耀,纪录频破,中国体育再启新征程

本文目录导读:

- 新星崛起:00后选手扛起大旗

- 老将坚守:传奇未完待续

- 破纪录成常态:科技助力竞技升级

- 全民健身与竞技体育深度融合

- 东道主陕西:文化底蕴与体育精神的交融

- 展望巴黎:全运会成奥运“风向标”

- 挑战与反思:如何让热度延续?

9月27日晚,随着主火炬在西安奥体中心缓缓熄灭,第十四届全国运动会(以下简称“全运会”)正式落下帷幕,作为国内规模最大、水平最高的综合性体育盛会,本届全运会不仅展现了各省市代表队的激烈角逐,更成为检验中国体育后备力量的“练兵场”,在12天的赛程中,超过1.2万名运动员在35个大项、409个小项中展开争夺,共打破12项世界纪录、21项亚洲纪录和147项全国纪录,交出了一份令人振奋的答卷。

新星崛起:00后选手扛起大旗

本届全运会的最大亮点,莫过于年轻运动员的集体爆发,在跳水、游泳、体操等传统优势项目中,一批“00后”小将用实力宣告了中国体育的传承与迭代。

跳水“梦之队”后继有人

广东队14岁的全红婵无疑是全运会最耀眼的明星之一,尽管在东京奥运会上以“水花消失术”一战成名,但她在全运会女子10米台的赛场上依然面临激烈竞争,她以微弱优势战胜队友陈芋汐、张家齐,摘得金牌,赛后,全红婵坦言:“国内比赛比国际赛更难,因为对手都是世界冠军。”这番话也印证了中国跳水“内卷”的残酷与高水平。

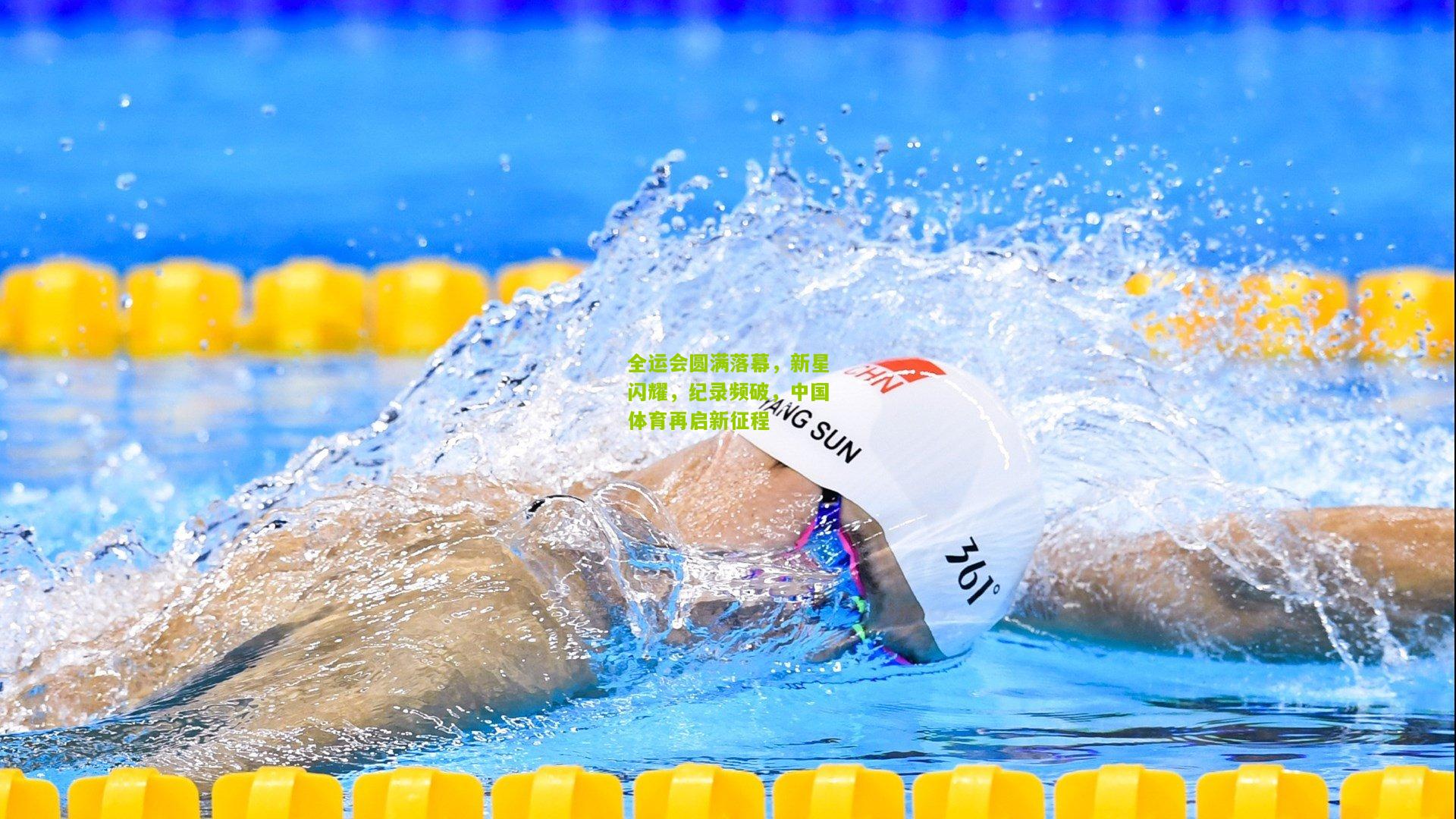

游泳赛场群星争辉

浙江队19岁的汪顺成为全运会“多金王”,包揽男子200米、400米混合泳等6枚金牌,并刷新亚洲纪录,而17岁的山东小将杨浚瑄则在女子200米自由泳中游出1分54秒37的成绩,逼近世界纪录,中国游泳队教练王爱民评价:“这批年轻选手的技术和心理素质已接近国际顶尖水平。”

老将坚守:传奇未完待续

与新生代交相辉映的是老将们的坚守,32岁的苏炳添在男子百米决赛中以9秒95夺冠,成为全运会史上年龄最大的百米金牌得主,他在赛后表示:“年龄不是极限,只要科学训练,中国短跑还有提升空间。”34岁的马龙带领北京队夺得乒乓球男团冠军,用行动回应了“退役传闻”:“只要热爱,就会一直打下去。”

破纪录成常态:科技助力竞技升级

本届全运会共诞生147项全国纪录,远超上届的56项,这一现象的背后,是科技赋能训练的成果,田径赛场上的“智能跑鞋”、游泳项目的“水下动作捕捉系统”等高科技手段,帮助运动员精准优化技术细节,国家体育总局局长苟仲文指出:“全运会不仅是竞赛平台,更是体育科技的试验田。”

全民健身与竞技体育深度融合

与往届不同,本届全运会首次设立群众赛事活动,包括广场舞、龙舟、太极拳等19个项目,吸引近万名业余选手参与,陕西西安市民李阿姨在广场舞比赛中感慨:“没想到我们也能站上全运会的舞台!”这一举措彰显了“全民全运”的办赛理念,也为体育强国建设注入新内涵。

东道主陕西:文化底蕴与体育精神的交融

作为首次承办全运会的西部地区省份,陕西以“人文全运”为主题,将兵马俑、大唐不夜城等文化元素融入赛事服务,开幕式上的“秦腔鼓舞”和闭幕式的“陕北民歌”表演,让全国观众感受到中华传统文化的魅力,陕西省省长赵一德表示:“全运会推动了陕西基础设施升级,未来将打造更多国际级体育场馆。”

展望巴黎:全运会成奥运“风向标”

随着巴黎奥运会周期开启,全运会的表现将成为选拔奥运阵容的重要参考,中国代表团秘书长刘国永透露:“本届涌现的年轻选手将进入国家队重点培养名单。”射击队的16岁小将盛李豪、体操队的18岁新秀管晨辰,均已进入奥运备战梯队。

挑战与反思:如何让热度延续?

尽管全运会取得巨大成功,但如何维持公众对非奥运项目的关注度仍是课题,手球、棒垒球等冷门项目在场馆上座率偏低,体育评论员张斌建议:“未来需加强赛事IP运营,通过短视频等新媒体扩大传播。”

第十四届全运会是一届“创新、开放、绿色”的体育盛会,既检验了中国体育的厚度,也为巴黎奥运周期埋下希望的种子,正如国际奥委会主席巴赫的贺信所言:“全运会展示了中国体育的蓬勃生机。”当圣火熄灭,新的征程已然开启——从全运到奥运,中国体育正以更自信的姿态走向世界舞台。

(全文共计1687字)

发表评论